62

Politikfeld Wald

Einsichten und Perspektiven 4 | 16

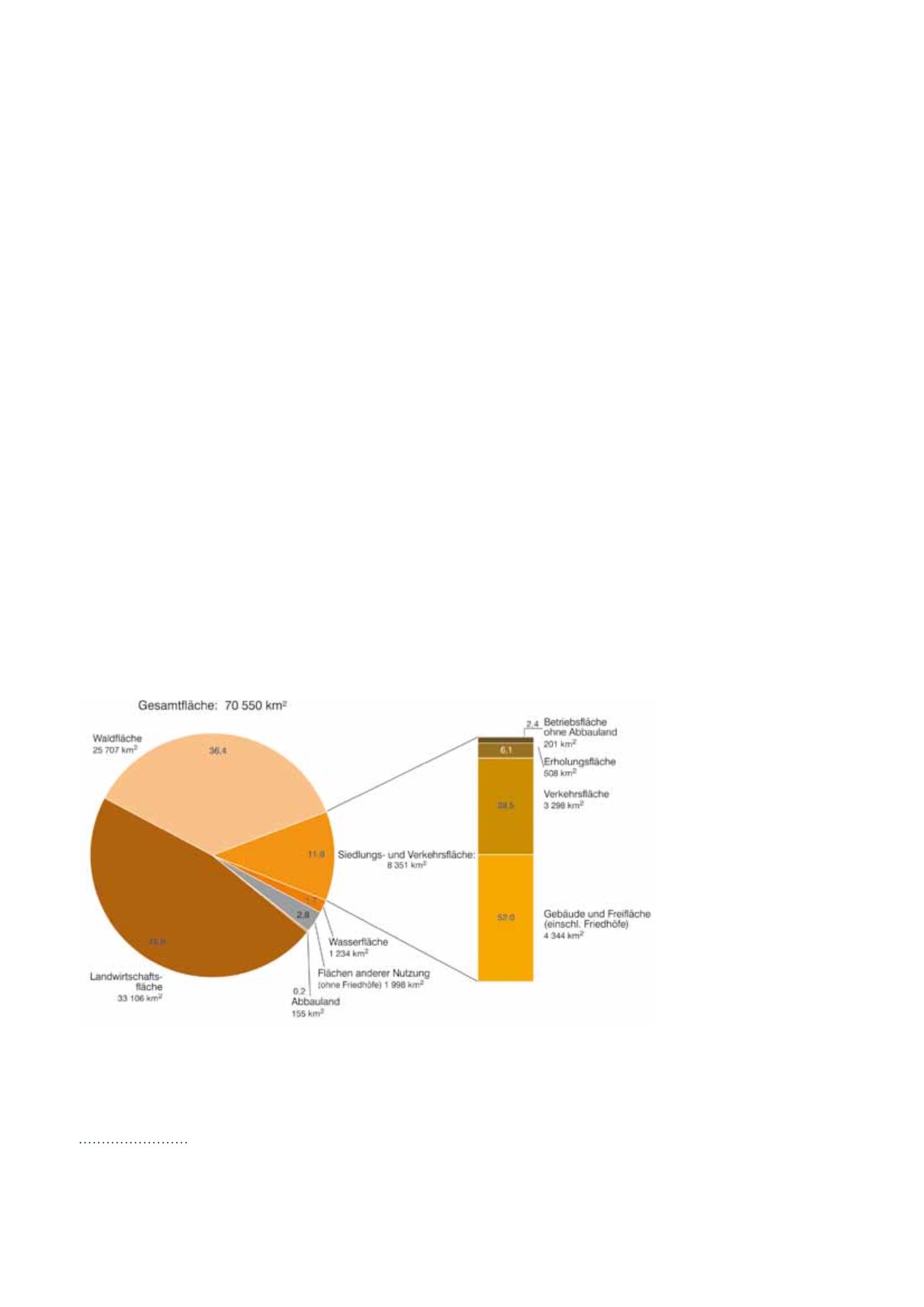

Bodenfläche Bayerns zum 31. Dezember 2014 nach Nutzungsarten

Ergebnisse der Flächenerhebung – Anteile in Prozent

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, München, 2015,

https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet/#[Stand: 29.11.2016]

telpunkt. Den Abschluss bildet eine Analyse des gegenwär-

tig vorherrschenden Diskurses über Holznutzung oder Flä-

chenstilllegung und die konzeptuelle Strahlkraft, die mit

den Begriffen Segregation und Integration aufgebaut wird.

Das grüne „Drittel“ – Walderhaltung

Die Waldverteilung in Deutschland ist in den Ländern

sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Insgesamt ist knapp ein Drittel der Fläche der Bundes-

republik Deutschland bewaldet, nämlich 32 Prozent. Dies

entspricht 11,4 Millionen Hektar (ha). Die Bandbreite

unter den Ländern reicht von einem Bewaldungsprozent

von 42 Prozent in Rheinland-Pfalz bis zu elf Prozent in

Schleswig-Holstein. Besonders hohe Bewaldungsprozente

weisen die Mittelgebirge auf.

4

Ein Drittel (ca. 2,6 Millionen ha) der Fläche in Bayern

ist Wald. Er bildet, folgt man einer zentralen Metapher,

„die grüne Lunge“ Bayerns und ist vielfach Bestandteil im

Begriff der „Bayerischen Heimat“. Bereits diese Metapher

und der Rang, den der Wald in Heimatvorstellungen ein-

nimmt, verdeutlichen, unabhängig von ihrem Wahrheits-

4 Vgl. Bundesministerium fur Ernährung und Landwirtschaft (BMEL): Der

Wald in Deutschland. Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswald

inventur,

2

Berlin 2016.

gehalt, eine besondere Wertschätzung für die mit Wald-

bäumen bestockten Flächen.

Schätzungen gehen davon aus, dass ohne menschlichen

Einfluss 70 Prozent der Landesfläche mit Wald bestockt

wären. Zu Beginn der menschlichen Besiedelung unserer

Landschaftsräume war Wald im Überfluss vorhanden –

und allgegenwärtiges Kulturhindernis. Seit dem Mittelal-

ter wurde dieser Anteil in mehreren Rodungswellen auf

30 Prozent reduziert. Durch das stetige Bevölkerungs-

wachstum ab der Neuzeit stieg der Nutzungsdruck auf

die Wälder örtlich stark an und führte zu einer enormen

Rohstoffknappheit. Vor allem die aufkommenden ener-

gieintensiven und damit in dieser Zeitepoche holzver-

brauchenden Gewerbe (Glashütten, Bergbau, Salinen)

standen dabei häufig in Konkurrenz zu den Ansprüchen

der lokalen Bevölkerung. Weite Teile der Wälder wurden

zudem intensiv landwirtschaftlich genutzt (Vieheintrieb,

Streunutzung). Durch erste Wald- und Forstordnungen

sollte die Nutzung der Wälder geregelt werden. Sie mar-

kieren den Übergang von Überfluss zu Knappheit in der

Auseinandersetzung mit Wald.