54

„Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“ – reloaded

Einsichten und Perspektiven 4 | 16

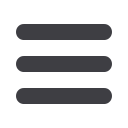

Abbildung 3: Zusammenfassende und vereinfachte Darstellung der Befunde

Quelle: Frindte/Ben Slama/Dietrich/Pisoiu/Uhlmann/Melanie Kausch (wie Anm. 12), S. 16

Aber so einfach ist die wirkliche Wirklichkeit eben doch

nicht.

Im Jahre 2010 veröffentlichte der US-amerikanische

Anthropologe Scott Atran ein Buch mit dem Titel

„Tal-

king to the enemy“.

17

In diesem Buch geht es darum, was

Menschen bewegt, sich dem Dschihad anzuschließen.

Atran hat u.a. viel Zeit mit Mujahedin-Gruppen weltweit

verbracht und viele Interviews geführt. Eine wesentliche

Erkenntnis aus diesen Interviews lässt sich wohl so zusam-

menfassen: Nicht die Religion an sich sei die Ursache für

Krieg und Gewalt. Tatsächlich seien die wenigsten Frei-

willigen, die sich dem IS anschließen, besonders religiös

gebildet. Doch vielmehr spiele für diejenigen, die sich

völlig dem Dschihad verschreiben, die ausschließliche

Identifikation mit der Gemeinschaft der Kämpfer die ent-

scheidende Rolle.

Man könnte auch sagen: Je zentraler und ausschließli-

cher die Identifikation mit der muslimischen Gemeinschaft

(umma),

also die soziale Identität als Muslim, ist, umso eher

werden die von der muslimischen Gemeinschaft vertrete-

nen Vorstellungen als einzigartig, alleingültig und funda-

17 Scott Atran: Talking to the enemy: Violent extremism, sacred values, and

what it means to be human, London 2010.

mental für die Gestaltung von Gesellschaft angesehen und

u.U. mit Gewalt verteidigt. Unter sozialer Identität wird die

Summe der Identifikationen mit bestimmten sozialen Kate-

gorien (Gruppen, Gemeinschaften, Milieus oder sozialen

Bewegungen) und die mit diesen Kategorien assoziierten

Werte und Vorstellungen verstanden. Um diese Zentrali-

tät und Ausschließlichkeit der sozialen Identität als Muslim

oder Muslima begrifflich zu beschreiben, wird in der Sozial

psychologie von der Omnipräsenz der sozialen Identität

gesprochen. Omnipräsent ist eine soziale Identität dann,

wenn sie nahezu ausschließlich über die Identifikation mit

einer sozialen Kategorie (hier mit den Muslimen und der

umma)

erfolgt und die Identifikation mit anderen sozialen

Kategorien (z.B. mit einer Nation oder einer Berufsgruppe)

als gar nicht wichtig angesehen wird. Das heißt, alles wird

der Zugehörigkeit und der Identifikation mit der Gemein-

schaft der Muslime untergeordnet. Alles andere zählt nicht.

Dies kann so interpretiert werden, dass die soziale Identität

als Muslim als entscheidender Schlüssel die Beziehung zwi-

schen den möglichen Bedingungen und den islamistisch-

fundamentalistischen Überzeugungen vermittelt.

Gruppenbezogene

Diskriminierung

Negative Emotionen

gegenüber „dem Westen“

Vorurteile gegenüber

„dem Westen“

Vorurtile gegenüber

„den Deutschen“

Akzeptanz

ideologisch fundierter

Gruppengewalt

Islamistisch-

fundamentalistische

Überzeugungen

Dominante und aus-

schließliche Identifikation

mit der Gemeinschaft

der Muslime

Respekt vor familiären

Sitten und Gebräuchen

Religiösität

Autoritäre

Überzeugungen