22

Mittler zwischen Ost und West?

Einsichten und Perspektiven 3 | 16

Aufbruchsstimmung zusammen: „Der Kalte Krieg ist

überwunden. Freiheit und Demokratie haben sich bald

in allen Staaten durchgesetzt. Nicht durch Zwang von

Vormächten, sondern aus freien Stücken können sie

nun ihre Beziehungen so verdichten und institutionell

absichern, daß daraus erstmals eine gemeinsame Lebens-

und Friedensordnung werden kann. Für die Völker

Europas beginnt damit ein grundlegend neues Kapitel

in ihrer Geschichte. Sein Ziel ist eine gesamteuropäische

Einigung.“

4

Der Umgang mit den Umbrüchen in Europa blieb

schwierig. Mit der Auflösung des Warschauer Pakts im

Juli 1991 und dem Zerfall der Sowjetunion im Dezember

1991 änderten sich auf östlicher Seite die institutionel-

len Rahmenbedingungen grundlegend. Welchen Ausgang

die Transformationsprozesse nehmen würden, war nicht

abzusehen. Aus westlicher Sicht war klar, dass es politische,

ökonomische und institutionelle Angebote brauchte, um

zur Stabilisierung und Demokratisierung Osteuropas bei-

zutragen. Zugleich mussten nach der deutschen Einheit

und dem Ende der Blockkonfrontation auch im Westen

manche Weichen neu gestellt werden.

4 Richard von Weizsäcker: Ansprache zum Staatsakt am Tag der Deutschen

Einheit, 03.10.1990,

<www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1990/10/19901003_Rede.html> [Stand:

06.09.2016]

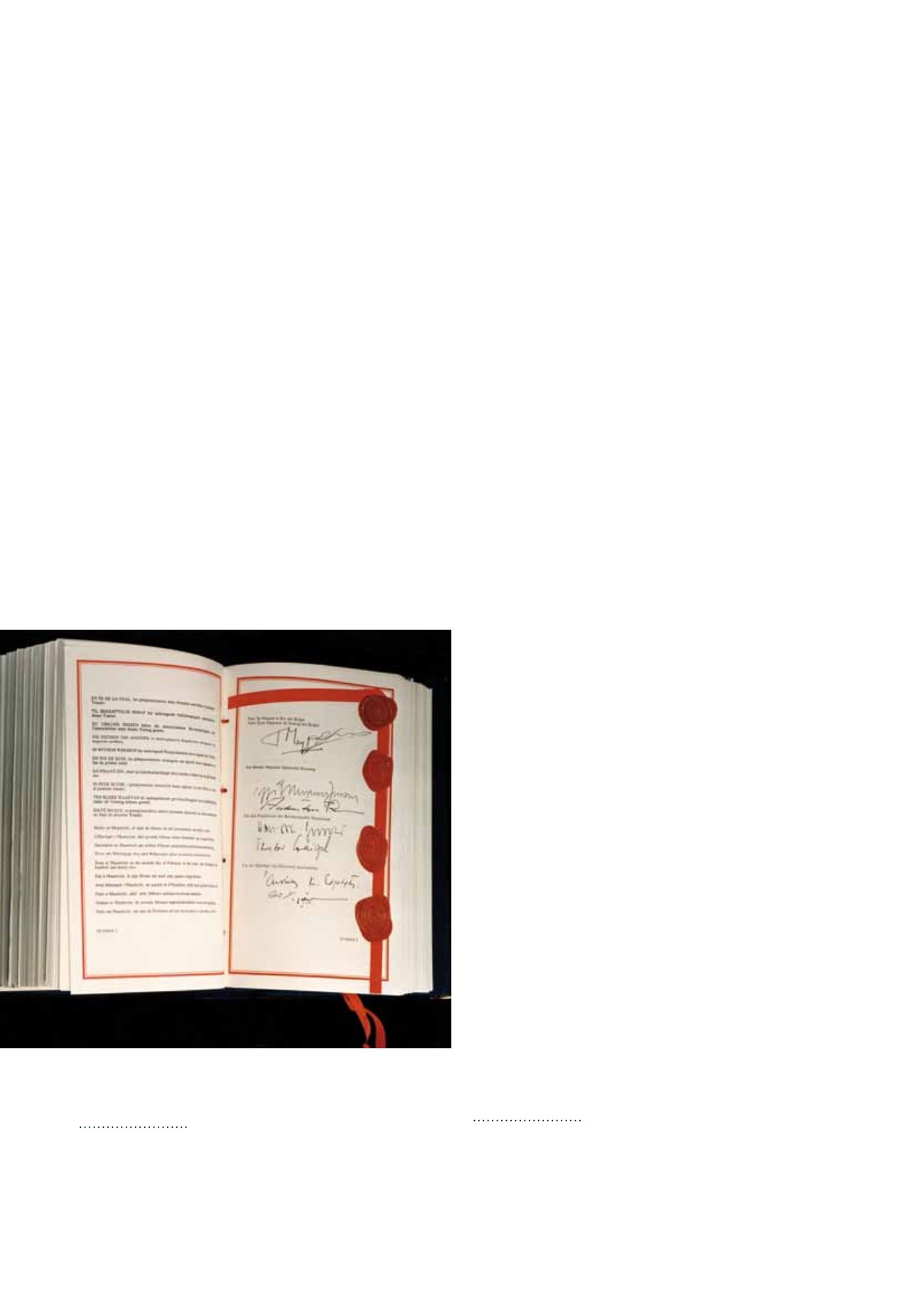

Die Weiterentwicklung der europäischen Integration besaß

oberste Priorität. Ihre Vertiefung sollte die deutsche Ein-

heit institutionell absichern und Europa rüsten, falls sich

die USA in Zukunft zurückzögen. Schon die Wiederver-

einigung war mit der Schaffung einer Währungsunion

verknüpft worden. Die Überführung der Europäischen

Gemeinschaft in die Europäische Union und das Bekennt-

nis zu einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli-

tik im Vertrag von Maastricht 1992 waren bedeutende

Wegmarken. Der Vertrag von Amsterdam 1997 begrün-

dete die Europäische Sicherheits- und Verteidigungs

politik und gab der EU ein außenpolitisches Gesicht. Die

Bundesrepublik war – neben Frankreich – eine treibende

Kraft für diese Integrationsschritte, weil sie für die inner

europäische Machtbalance ebenso wichtig waren wie für

die Handlungsfähigkeit nach außen.

Diese starke EU sollte die Umbruchsprozesse in Mit-

tel- und Osteuropa konstruktiv begleiten. Schon 1990

bekundeten mittelosteuropäische Staaten ihren Beitritts-

wunsch und Europa reagierte mit ersten Assoziierungsab-

kommen. Die Offenheit der EU für neue Mitglieder war

im Sinne einer europäischen Einigung folgerichtig, zumal

sie Reformimpulse bot. Deutschland war federführend

beteiligt, als 1994 eine sogenannte Heranführungsstrategie

für potenzielle Beitrittskandidaten im Osten beschlossen

wurde, und vermittelte gegenüber den EU-Mitgliedern, die

Verteilungskonflikte fürchteten. Da Aspiranten eine demo-

kratische, rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche Ord-

nung besitzen und den gesamten Regelsatz der EU

(„acquis

communautaire“)

umsetzen mussten, waren schnelle Bei-

tritte nicht zu erwarten. Politische und ökonomische Pers-

pektiven eröffnete die EU aber bereits auf demWeg dahin.

5

UmRussland zu stabilisieren und seine Demokratisierung

zu unterstützen, versuchte die Bundesrepublik, seinen wirt-

schaftlichen Absturz mit Krediten, Bürgschaften und Hilfs-

angeboten abzufedern. Außerdem bemühte sich Deutsch-

land um Moskaus internationale Einbindung. Es setzte sich

für seine Aufnahme in die Weltbank und den Internationa-

len Währungsfonds (IWF) 1992 ein und drängte auf Russ-

landhilfen in Milliardenhöhe. Auf Betreiben Deutschlands

wurde das Land trotz seiner ökonomischen Schwäche in die

G7 aufgenommen, den Bund führender Industrienationen,

der ab 1998 als G8 tagte.

6

Allerdings würden die 1990er

Jahre in Russland dennoch als Jahrzehnt des Niedergangs,

5 Vgl. Gunther Hellmann/Wolfgang Wagner/Rainer Baumann: Deutsche Au-

ßenpolitik. Eine Einführung.

2

Wiesbaden 2014, S. 108–110.

6 Vgl. Stephan Bierling: Vormacht wider Willen. Deutsche Außenpolitik von

der Wiedervereinigung zur Gegenwart, München 2014, S. 60–64.

Der Maastrichter Vertrag über die Europäische Union vom 7. Februar 1992

Foto: ullstein bild - BPA