19

Mittler zwischen Ost und West?

Einsichten und Perspektiven 3 | 16

Deutschlands Bemühen um eine stabile Friedens

ordnung in Europa

Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen hat

seit 2014 mit Moskaus völkerrechtswidriger Annexion

der Krim und der Destabilisierung der Ostukraine einen

vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Während nach dem Ende

des Ost-West-Konflikts die Hoffnung auf ein geeintes und

freies Gesamteuropa erwachsen war, warnen Beobachter

heute vor den Gefahren eines „neuen Kalten Kriegs“.

Wörtlich verstanden führt dies zwar in die Irre, da die

globale ideologische und machtpolitische Blockkonfron-

tation des Kalten Kriegs keine Renaissance erfährt. Im

übertragenen Sinne besitzen die Warnungen aber einen

wahren Kern: Es ist in den vergangenen 25 Jahren nicht

gelungen, eine stabile, auch von Russland akzeptierte

gesamteuropäische Friedensordnung zu schaffen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich seit der Zei-

tenwende von 1989 bis 1991 besonders um den Bau eines

„gemeinsamen Hauses Europa“ bemüht. Sie trat dabei

immer wieder als Vermittler zwischen Ost und West in

Erscheinung. Der folgende Beitrag analysiert die Entwick-

lung und Ausgestaltung dieser Mittlerrolle. Dies bietet die

Chance, die zentralen Leitlinien deutscher Außenpoli-

tik und die politischen Weichenstellungen des Westens

genauer zu beleuchten. Wenn heute russischer Revisio-

nismus als natürliche Reaktion auf die „Expansion“ der

Nordatlantischen Vertragsorganisation (NATO) und der

Europäischen Union (EU) interpretiert wird,

1

impliziert

dies, dass beide rücksichtslos eine eigene Agenda verfolgt

hätten und Europa ohne ihre Politik der offenen Tür heute

besser dastünde. Der Blick in die Geschichte bestätigt dies

nicht. Die Weiterentwicklung westlicher Institutionen

war im historischen Kontext betrachtet folgerichtig. Sie

war geleitet von dem Bestreben, die Friedensordnung in

Westeuropa zu erhalten, die Transformation Osteuropas

zu unterstützen und den politisch nach Westen drängen-

den mittel- und osteuropäischen Staaten Perspektiven zu

bieten. Flankiert wurde es vom Bemühen um eine enge

Partnerschaft mit Moskau. Die Schaffung eines geeinten

Gesamteuropas setzte allerdings einen ordnungspoliti-

schen Konsens voraus. Doch Russland, das einst auf dem

Weg nach Westen schien, kehrte unter Präsident Wladi-

mir Putin zurück zu autoritären Strukturen im Inneren

und Großmachtambitionen nach außen. Für die deutsche

Außenpolitik ist dies eine große Herausforderung.

1 Vgl. John J. Mearsheimer: Why the Ukraine Crisis is the West’s Fault, in:

Foreign Affairs 93 (2014), H. 5, S. 77–89.

Die bundesrepublikanischen Anfänge: Westintegra

tion und Neue Ostpolitik

Um Deutschlands außenpolitischen Kurs nach dem Ende

des Ost-West-Konflikts nachvollziehen zu können, müs-

sen die Erfahrungswerte der Bundesrepublik bis zur Wie-

dervereinigung betrachtet werden. Nach dem Sieg über

Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg zeichnete sich

zwischen der Sowjetunion und den westlichen Alliier-

ten unter der Führung der USA ein neuer Konflikt ab,

der bereits 1947 als „Kalter Krieg“ charakterisiert wurde

und die Weltpolitik jahrzehntelang prägen sollte. Es stan-

den sich konkurrierende Ordnungssysteme gegenüber:

Diktatur, Kommunismus, Gleichschaltung, Zwang und

Planwirtschaft im Osten versus Demokratie, Rechts-

staatlichkeit, Freiheit, Pluralismus und Marktwirtschaft

im Westen. Deutschland, das nach der bedingungslosen

Kapitulation 1945 zunächst in Besatzungszonen geteilt

war, lag an der Bruchstelle zwischen Ost und West.

Schon 1946 wurden Grundsatzdebatten zur künftigen

Rolle des Landes geführt. Jakob Kaiser, der Vorsitzende der

CDU in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ), entwarf

die Vision eines neutralen Deutschlands, das als „ehrlicher

Makler“ bzw. als „Brücke“ zwischen Ost und West dienen

sollte. Konrad Adenauer, der 1949 zum ersten Kanzler der

Bundesrepublik gewählt wurde, hielt eine Brückenfunk-

tion zwischen Ost und West dagegen für unrealistisch und

gefährlich. Er plädierte für eine enge Westbindung, um

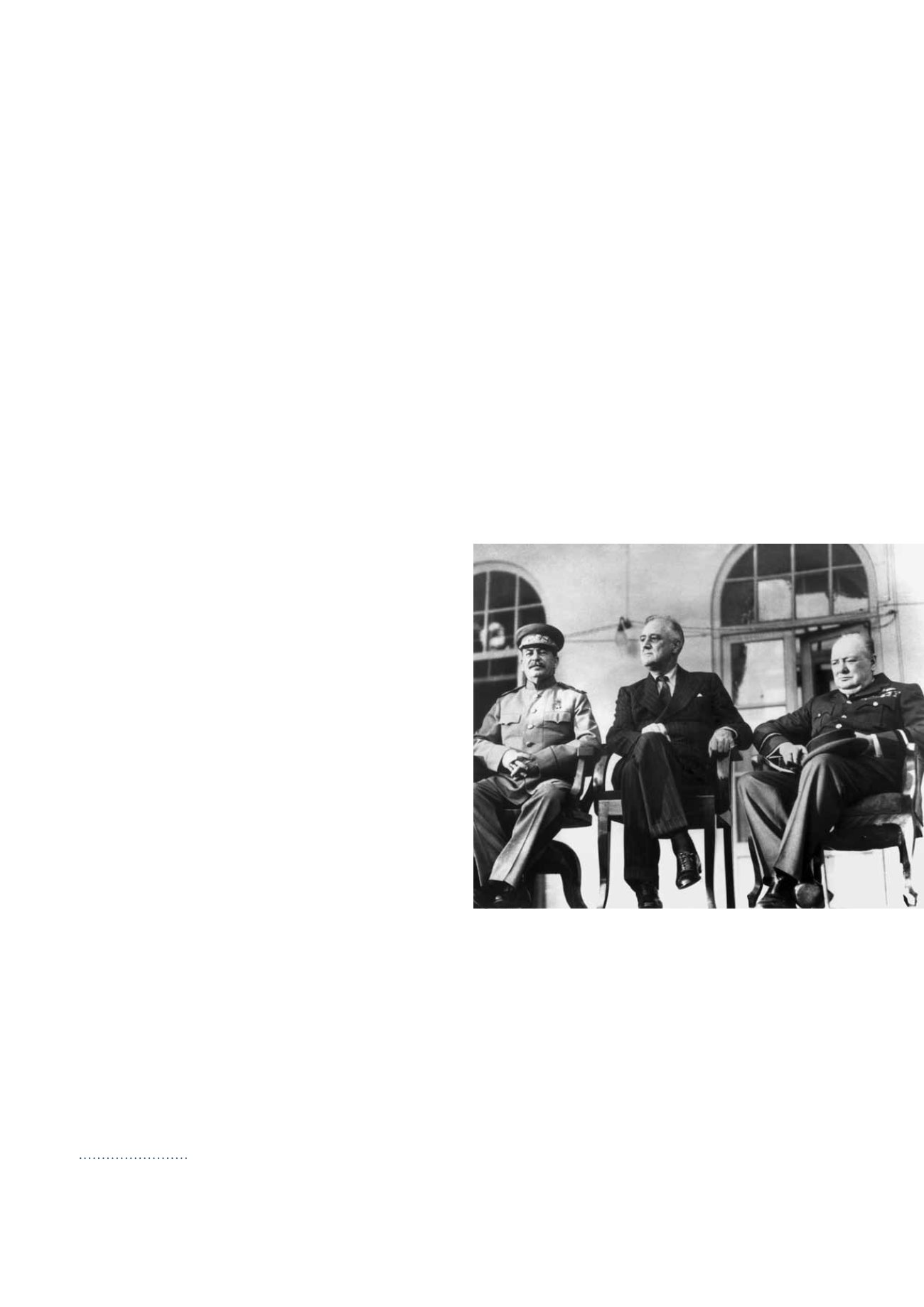

Der sowjetische Premierminister Josef Stalin, US-Präsident Franklin D. Roo-

sevelt und der britische Premierminister Winston Churchill auf der Teheraner

Konferenz, November 1943

Foto: Interfoto/Granger, NYC