68

Rezeption der Weißen Rose in der Sowjetischen Besatzungszone und frühen DDR

Einsichten und Perspektiven 3 | 16

VVN bemühte sich um eine flächendeckende Erinnerungs-

kultur der deutschen Widerstandsbewegung in der Sowjeti-

schen Besatzungszone (SBZ). In Berlin wurde eine zentrale

Forschungsabteilung eingerichtet, in den Regionen entstan-

den Sekretariate als „Forschungsstellen über die deutsche

Widerstandsbewegung“. Der VVN-Bezirksverband Dres-

den übernahm eine wesentliche Funktion bei der Samm-

lung von Materialien zur Weißen Rose, die dann anderen

Ortsgruppen als Grundlagenmaterial für ihre Veranstal-

tungen zur Verfügung gestellt wurden.

8

Die Geschwister Scholl als „Wegweiser“ in der SBZ

und für die DDR-Jugend

So veröffentlichte Egon Rentzsch (1915–1992), der Dresd-

ner Stadtrat für Volksbildung und spätere Leiter der Abtei-

lung Schöne Künste und Kultur des Zentralkomitees der

SED, am 19. Februar 1948 in der Sächsischen Zeitung

den Artikel „Das Opfer der Jugend. Die Tat der Geschwis-

ter Scholl“. Darin sprach er die Hoffnung aus:

„Mag das kurze Leben der Geschwister Scholl und

ihrer Freunde der heranwachsenden Generation Wegwei-

ser werden. […] Mag der Geist dieser Aufrechten an den

Hochschulen aller Zonen Deutschlands auferstehen. […]

Nur dem Volke gehört die Freiheit, das sie sich täglich

neu erkämpft! Mag der Rütli-Schwur des deutschen Dich-

ters Schiller uns immer erfüllen: ,Eher den Tod als in der

Knechtschaft leben!‘“

9

Und auch im kommenden Jahr zeigte man den Jugend-

lichen in Ostdeutschland den Widerstand der Weißen

Rose als wegweisend für eine „demokratische Erneue-

rung“. Im ersten Jahrgang der Wochenzeitung „Die Tat“,

die als Organ der VVN für die SBZ und später DDR in

Berlin gedruckt wurde, erschienen gleich mehrere Artikel,

die sich mit der Zukunft einer neuen deutschen Jugend

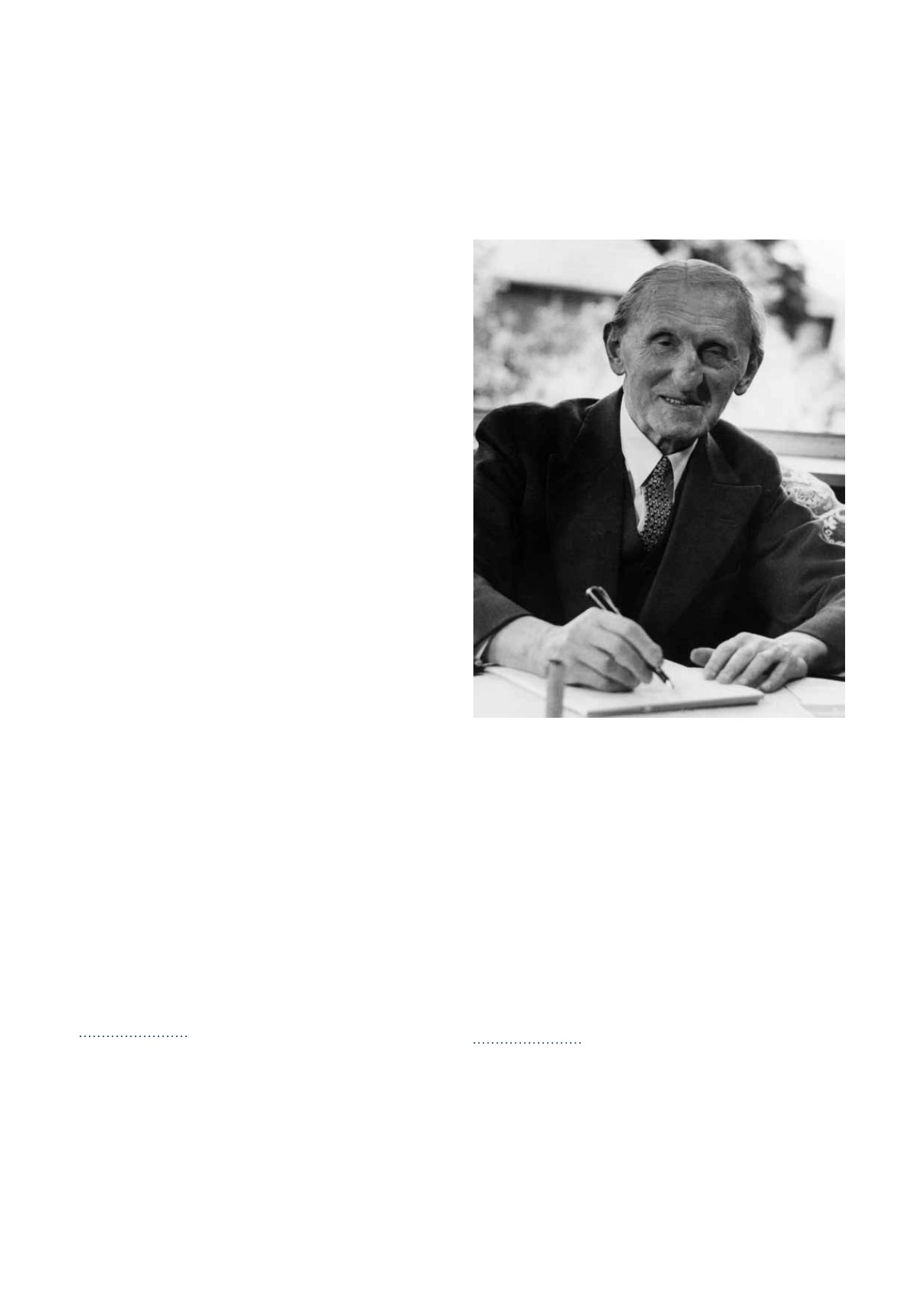

befassten. Der Pädagoge Paul Oestreich (1878–1959)

10

stellte in seinem Beitrag grundlegende Überlegungen zur

„Erziehung der deutschen Jugend“ vor und empfahl „als

beste Propaganda für die sozialistische Weltkultur“ den

hier anonym genannten „noch so oft Niedergeschlagenen,

der sich stets neu erhebt und – ohne Erbitterung – seine

8 Ernst (wie Anm. 4), S. 44.

9 Egon Rentzsch: Das Opfer der Jugend. Die Tat der Geschwister Scholl, in:

Sächsische Zeitung vom 19.02.1948, S. 1.

10 Oestreich war von 1945 bis 1949 als Hauptschulrat in Berlin-Zehlendorf

(West-Berlin) tätig und wurde dann Dezernent der 29 höheren Schulen

in Ost-Berlin. Im Herbst 1954 wurde seine Verfolgtenrente (nach 1933

inhaftiert und aus dem Schuldienst entlassen) gesperrt, da er vom Sowjet-

ministerrat als „Verdienter Lehrer des Volkes“ ausgezeichnet worden war

und sich prosowjetisch geäußert hatte.

letzte Kraft für die menschliche Selbstläuterung und den

Weltfrieden hergibt.“ Denn schließlich dürfe der Wider-

standskampf nicht erlahmen: „Er muss im Gegenteil noch

offensiver geführt werden.“

11

Den umfangreichsten Artikel auf der Seite lieferte der be-

kannte Gefängnisseelsorger Harald Poelchau (1903–1972).

12

Als ehemaliges Mitglied des „Kreisauer Kreises“ und der

Widerstandsgruppe „Onkel Emil“ kannte er viele Wider-

standskämpfer, die er während des Nationalsozialismus

als Gefängnispfarrer in den Tod begleitet hatte. Poelchau

berichtete in seinem Beitrag „Opfer der Jugend/Dem

Gedenken der Geschwister Scholl“ aus einer ganz per-

sönlichen Zeitzeugenperspektive von der Weißen Rose.

Zum Schluss seiner Betrachtung hob auch er die Vorbild-

11 Paul Oestreich: Die Erziehung der deutschen Jugend, in: Die Tat 3/3 (1949),

Nr. 3, S. 3f.

12 Der evangelische Theologe Harald Poelchau hatte bereits 1927 eine zusätz-

liche Ausbildung als Fürsorger gemacht. Zwischen 1933 und 1945 war er

Seelsorger in verschiedenen Berliner Gefängnissen wie Tegel, Plötzensee

oder Moabit. Er war Mitglied der Bekennenden Kirche und schmuggelte

viele Aufzeichnungen der politischen Gefangenen, mit denen er häufig be-

freundet war, aus den Gefängnissen. Mit seiner Frau versteckte er zudem

Verfolgte und wurde 1972 als „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet.

Paul Oestreich in den 1950er Jahren

Quelle: ullstein bild/Fotograf: Abraham Pisarek