|39 |

aviso 3 | 2017

AFRIKA IN BAYERN

COLLOQUIUM

verzweifelte Lage deutlich. Die Figurengruppe

bildet den unteren Teil eines Trinkgefäßes. Der

sich nach oben trichterförmig erweiternde Becher

entwickelt sich aus dem Rücken des Tieres. Die

Komposition ist ästhetisch ansprechend und gleich-

zeitig funktionsgerecht. Die Figuren bilden ein

Dreieck, Körper und Gliedmaßen formen sich kreu-

zende diagonale Achsen. Geschickt gestaltete der

Töpfer aus demKrokodilschwanz den Henkel des

Gefäßes. Weil die Figuren aus einer Form gepresst

wurden, ließen sich leicht Repliken herstellen. Tat-

sächlich sind neun Wiederholungen bekannt. Sie

alle gehen auf den athenischen Töpfer Sotades zu-

rück, der diese Vase um 460/450 v. Chr. geschaffen

hat. Bei demMünchner Exemplar ist die Haut des

Dr. Florian S. Knauß

ist Leitender Sammlungsdirektor der Staatlichen

Antikensammlungen und Glyptothek München. Alle in diesem Artikel

genannten Objekte befinden sich in den Staatlichen Antikensammlungen

München.

© Staatliche Antikensammlungen München

Afrikaners mit schwarzemGlanzton bemalt, seine Haare sowie Brauen

undWimpern sind braun gefasst, die Augen schwarz auf weißemGrund

gezeichnet. Von anderen Exemplaren wissen wir, dass das Krokodil

ursprünglich grün bemalt war.

KROKODILE UND SCHWARZE

(Nubier) brachten die Griechen mit

Ägypten in Verbindung. Aber das Bildmotiv ist nicht ägyptisch, son-

dern eine Erfindung des Sotades, der Krokodile offensichtlich nicht aus

eigener Anschauung kannte. Eine Interpretation des Bildes ist schwie-

rig. Sollten sich die Teilnehmer eines Symposions an dem exotischen

Motiv und demUnglück des armen Fremden ergötzen? Dass es sich um

einen derben Scherz handelte, legt die Inschrift auf einer auf Thasos

gefundenen Replik nahe. Sie lautet »das verliebte Krokodil«.

Das Bild der Griechen von den Fremden, die sie als Barbaren bezeich-

neten, war zwar uneinheitlich, vielfach jedoch von einem Überlegen-

heitsgefühl geprägt. Die herrschenden Aristokraten der archaischen

Zeit hatten noch eine größere Offenheit für Fremde besessen als etwa

die Bürger im demokratisch verfassten Athen klassischer Zeit, die ten-

denziell fremdenfeindlich waren.

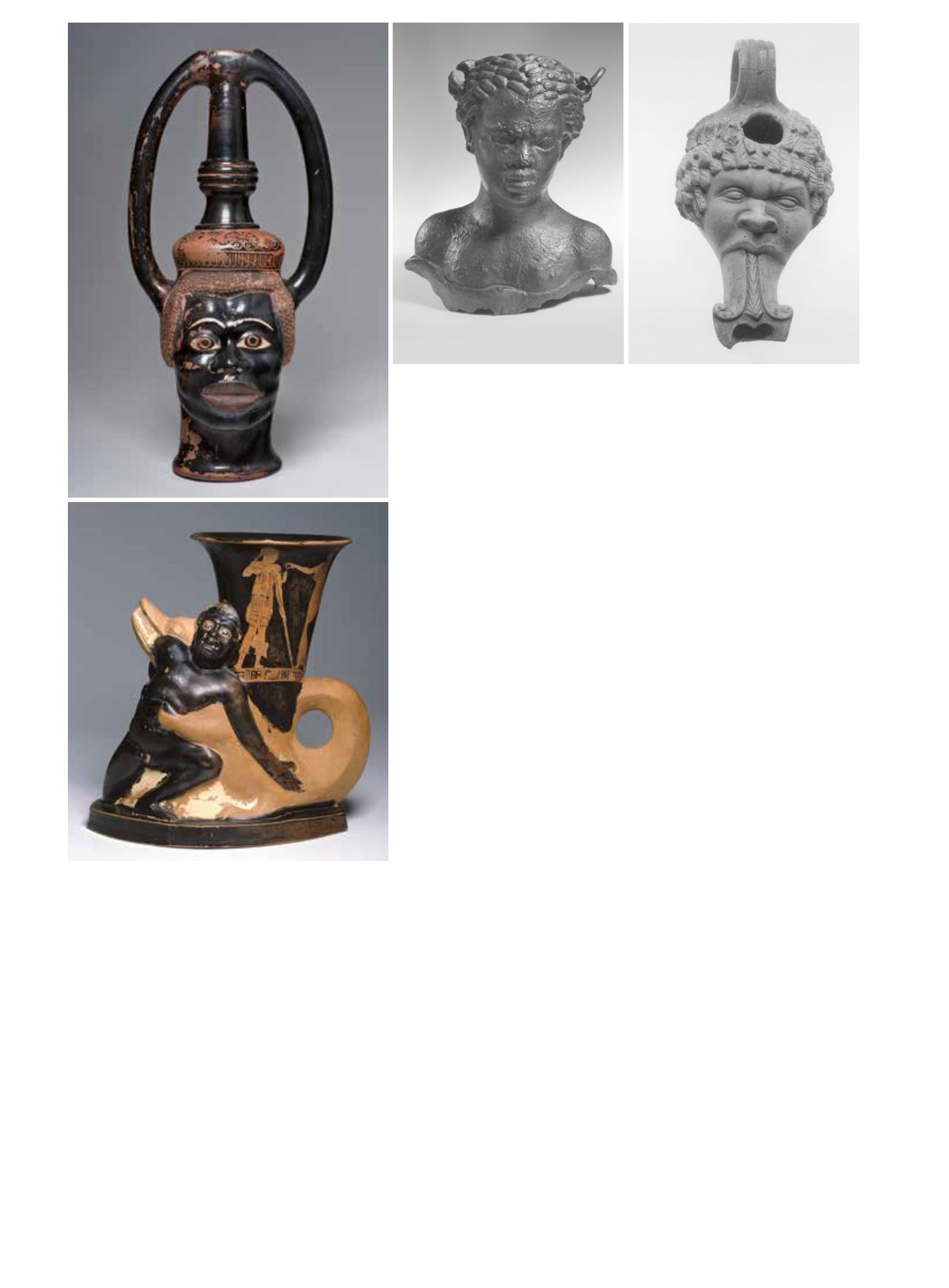

IN RÖMISCHER ZEIT,

als das gesamte nordafrikanische Küstengebiet

Teil des ImperiumRomanumwar, tradierte sich das klischeehafte Bild

nahezu unverändert. Geräte – wie unser bronzener Weihrauchbehäl-

ter aus Luxor (Abb. 4) oder eine tönerne Öllampe (Abb. 5) – nehmen

gelegentlich die Gestalt eines Afrikaners an, wobei die Darstellung zwi-

schen einer präzisen Erfassung der Physiognomie und einer grotesken

Überzeichnung schwanken kann.

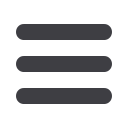

links oben

Abb. 2: Weinheber, attisch, um 490 v. Chr.

darunter

Abb. 3: Grausamer Zecherspaß, Trinkbecher des Töpfers Sotades,

attisch-rotfigurig, 460/450 v. Chr.

oben

Abb. 4: Bronzener Weihrauchbehälter aus Luxor, römisch,

1.-2. Jahrhundert n. Chr.

daneben

Abb. 5: Die Lampenschnauze, in der sich der Docht befand, hat der

Tonbildner scherzhaft als übergroße Zunge gebildet, die dem Afrikaner aus dem

Mund wächst. Öllampe aus Ton, römisch, 1. Jahrhundert n. Chr.