52

Die Entstehung von Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus

Einsichten und Perspektiven 2 | 17

die sich für ein würdiges Gedenken an die umgekommenen

Opfer einsetzen, während in der Mehrheit der Bevölkerung

ein Prozess des „kommunikativen Beschweigens“

7

einsetzt.

Man reklamierte für sich, dass man von den Verbrechen in

den Konzentrationslagern nichts gewusst habe und sah sich

zudem auch selbst als Opfer des Krieges.

Erste Gedenkstätten

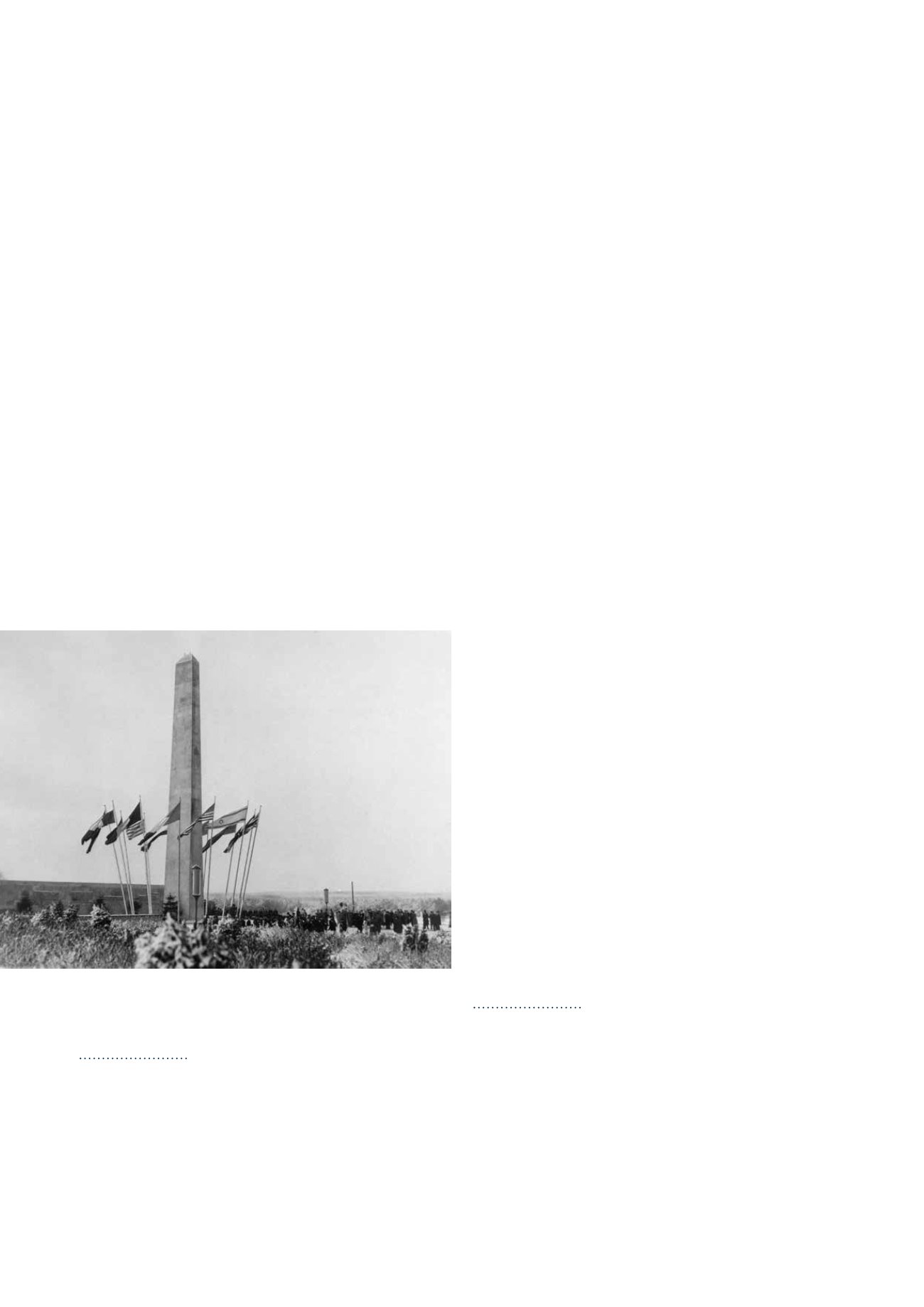

Zu den ersten Gedenkstätten gehören Bergen-Belsen,

Flossenbürg und Langenstein-Zwieberge. Kurz nach der

Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen

8

durch

britische Truppen wurden die meisten Holzbaracken nie-

dergebrannt, um die Ausbreitung von Seuchen zu verhin-

dern. Zwischen 1946 und 1952 wurde auf Veranlassung

der britischen Militärregierung ein Teil des Geländes zu

einer Gedenkstätte umgestaltet, die als Heidelandschaft mit

Massengräbern jedoch keinerlei Bezug mehr zu der histo-

rischen Lagertopographie aufwies. Bei der Einweihung des

Internationalen Mahnmales am 30. November 1952 hielt

der damalige Bundespräsident Theodor Heuss eine vielbe-

achtete Gedenkrede, in der er sich zur Verantwortung der

Deutschen am Holocaust und an den Massenverbrechen

7 Vgl. Hermann Lübbe: Es ist nichts vergessen, aber einiges ausgeheilt. Der

Nationalsozialismus im Bewußtsein der deutschen Gegenwart, in: Frank-

furter Allgemeine Zeitung vom 24.01.1983, S. 9. – Kritisch dazu: Axel

Schildt: Zur Durchsetzung einer Apologie. Hermann Lübbes Vortrag zum

50. Jahrestag des 30. Januar 1933, http://www.zeithistorische-forschun- gen.de/1-2013/id%3D4679 [Stand: 05.04.2017].8 Vgl. Ulrike Puvogel/Martin Stankowski: Gedenkstätten für die Opfer des

Nationalsozialismus – Eine Dokumentation, Bd. I, Bonn 1995, S. 385 f.

des Nationalsozialismus bekannte und sich damit gegen

die in Politik und Gesellschaft weitverbreitete Tendenz des

Beschweigens und Verdrängens stellte: „Wer hier als Deut-

scher spricht, muß sich die innere Freiheit zutrauen, die

volle Grausamkeit der Verbrechen, die hier von Deutschen

begangen wurden, zu erkennen. Wer sie beschönigen oder

bagatellisieren wollte oder gar mit der Berufung auf den

irregegangenen Gebrauch der sogenannten ‚Staatsraison‘

begründen wollte, der würde nur frech sein.“

9

In Flossenbürg

10

befindet sich seit 1946 eine der ältes-

ten KZ-Gedenkstätten Europas. Sie geht nicht auf die

Initiative überlebender KZ-Häftlinge zurück, sondern

wurde von polnischen, nichtjüdischen Displaced Persons

(DPs), die 1946 in den Lagerkomplex eingewiesen wor-

den waren, in dem Bereich um das Krematorium und

den Schießplatz der SS errichtet – abseits des früheren

Konzentrationslagers. Das Konzept dieser Gedenkanlage

war durch „christliche Sakralisierung und historische De-

Kontextualisierung“

11

gekennzeichnet. Ende der fünfziger

Jahre wurde die Gedenkstätte durch eine Friedhofsanlage

ergänzt und ab Anfang der sechziger Jahre als „KZ-Grab-

und Gedenkstätte“ bezeichnet, in der lediglich das Toten-

gedenken gepflegt wurde, aber keine Aktivitäten im Sinne

einer „arbeitenden“ Gedenkstätte stattfanden. Zudem wur-

den weite Teile des ehemaligen KZ-Geländes gezielt nach-

genutzt, zerstört und bebaut.

In der sowjetischen Besatzungszone wurde im Septem-

ber 1949 am Ort eines ehemaligen Außenlagers des KZ

Buchenwald die Mahn- und Gedenkstätte Langenstein-

Zwieberge

12

eingeweiht, für die sich die überlebenden

Opfer dieses Lagers und die Vereinigung der Verfolgten

des Naziregimes eingesetzt hatten. Die Mahnmalanlage

umfasst mehrere Massengräber, einen Ehrenhain und ein

großes Denkmalsensemble.

In den ersten Jahren nach der Befreiung wurden aber

auch viele Orte von Verfolgung und Terror verändert,

umgenutzt und abgerissen. So wurde das ehemalige KZ

Neuengamme

13

in Hamburg nach einer Zwischennutzung

als britisches Internierungslager 1948 der Hamburger Jus-

9 Vgl

.http://www.theodor-heuss-haus.de/theodor-heuss/bundesrepublik/ [Stand: 25.03.2017]; Wortlaut der Rede unter: http://www.zeit.de/reden/ die_historische_rede/heuss_holocaust_200201 [Stand: 25.03.2017].10 Vgl. Jörg Skriebeleit: Flossenbürg – älteste Gedenkstätte Bayerns, in: Bayeri-

sche Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hg.): Spuren des National-

sozialismus – Gedenkstättenarbeit in Bayern, München 2000, S. 130–149.

11 Ebd., S. 147.

12 Vgl. Stefanie Endlich u.a.: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozia-

lismus – Eine Dokumentation, Bd. II, Bonn 1999, S. 557ff.

13 Vgl. Puvogel/Stankowski (wie Anm. 8), S. 234–240.

Staatsakt zur Einweihung der Gedenkstätte Bergen-Belsen auf dem Gelände

des ehemaligen Konzentrationslagers, 30. November 1952

Foto: ullstein bild