|47 |

aviso 3 | 2016

ANTHROPOZÄN - DAS ZEITALTER DER MENSCHEN

RESULTATE

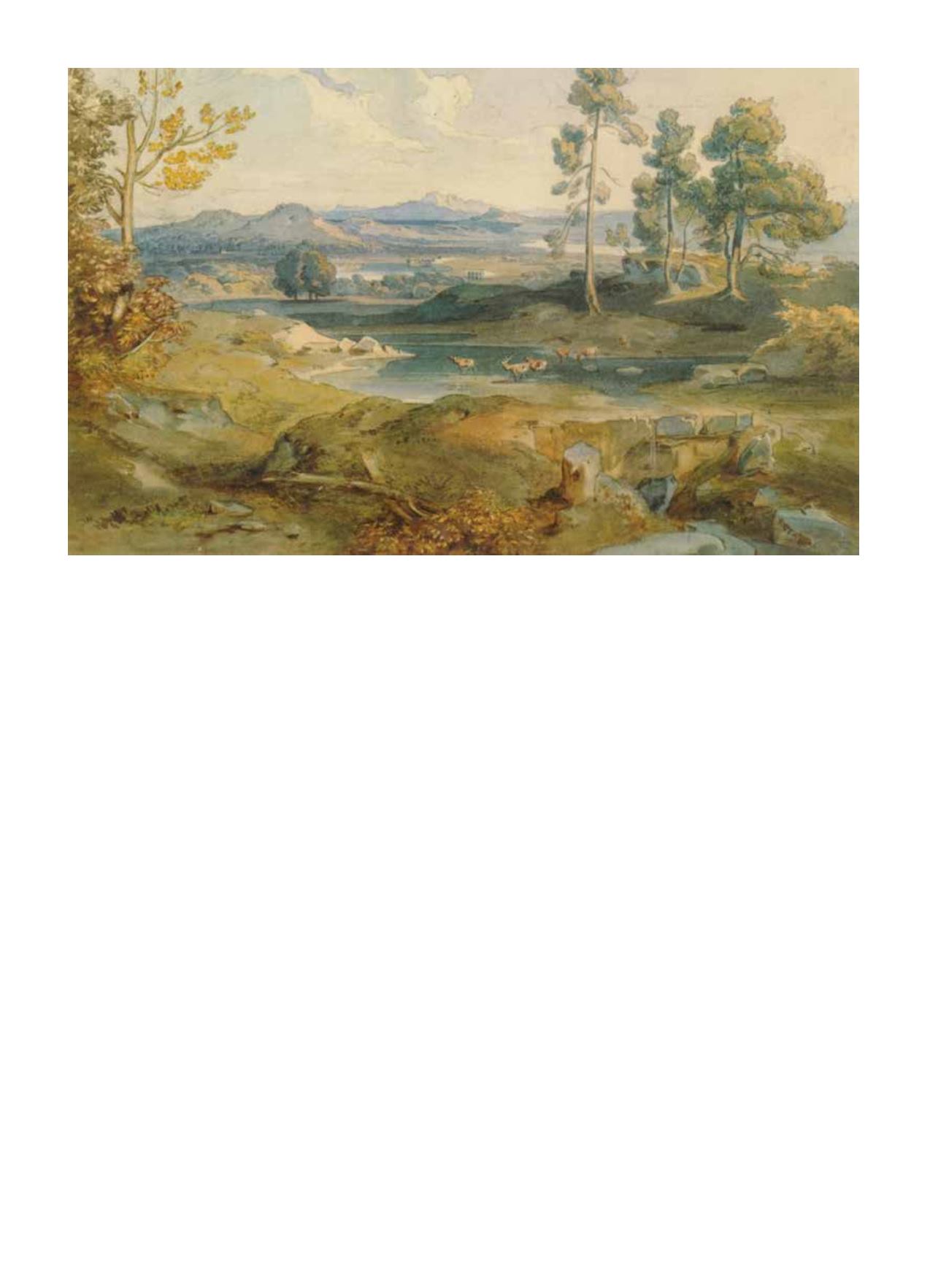

DAS BILD ZEIGT

die Gebirgslandschaft östlich von

Olympia im Hintergrund. Das heute noch breite

und imWinter wasserreiche Flussbett des Alpheios

führt am Zentrum des Geschehens vorbei, sicht-

bar hinter der Baumgruppe der rechten Seite. Im

Vordergrund steht ein Hirsch mit seiner Herde

am Rande eines Sees. Ein Rinnsal fließt über eine

Mauer, in der linken Bildhälfte keine Kiefern wie

rechts, sondern Laubbäume, einer davon umge-

stürzt. Ortskundige wie Klaus Herrmann (+), lang-

jähriger Grabungsarchitekt und herausragender

Kenner der Topographie Olympias, haben darauf

hingewiesen, dass es »weder für die nach Westen

abfließende Quelle noch für die in dieser Gegend

längst ausgerotteten Hirsche irgendeine reale Ent-

sprechung gegeben haben kann«. Vermutet man,

dass dieser wasserreiche Vordergrund – wie auf

anderen Gemälden Rottmanns – nicht nur frei

erfunden und als idyllisches Versatzstück ins Bild

hineinkomponiert wurde, sondern auch etwas mit

der mythologischen Bedeutung vonWasser an die-

sem Ort zu tun hat, wird man schnell fündig. In

der »Beschreibung Griechenlands des Pausanias«,

ein Werk, das jeder an der Geschichte des Landes

interessierte Griechenlandreisende des frühen und

mittleren 19. Jahrhunderts gekannt haben muss,

steht gleich amAnfang der ausführlichen Beschrei-

bung Olympias (5.7.2) ein erster Hinweis auf die

unglückliche Liebesgeschichte zwischen dem Fluss-

gott Alpheios und der Nymphe Arethusa. Am aus-

links

Carl Rottmann, »Olympia«, um 1837, Aquarell, Staatliche Graphische Sammlung München, (Abb. 4).

führlichsten beschrieben ist die Affäre in Ovids wunderbarer 16. Meta-

morphose des fünften Buchs. Dort erzählt die jungfräuliche Gefährtin

der Artemis in Ichform ihre Geschichte. Als geschickte Jägerin aus

einemNymphengeschlecht in Achaia stieg sie nach mühsamer Jagd bei

drückender Hitze in das Wasser eines klaren Flusses, »mein weiches

Gewand der gebogenen Weide vertrauend«. Der Flußgott Alpheios

tauchte auf und begehrte sie; ohne ihre Kleider, die am anderen Ufer

lagen, musste sie vor ihm fliehen, über Orchomenos und andere Orte

bis hinunter nach Elis (die griechische Landschaft, zu der Olympia

gehört). Erst dort ließen ihre Kräfte nach, und als sich ihr Alpheios mit

keuchendem Atem näherte, rief sie ›Diktynna‹ – so wurde die Jagdgöt-

tin Artemis gelegentlich genannt – um Hilfe, nicht ohne darauf hinzu-

weisen, dass sie selbst die Göttin oft beim Jagen mit dem Bogen beglei-

ten durfte und deshalb als ihre Gefährtin gilt. Artemis warf bergenden

Nebel über Arethusa, Alpheios tappte ratlos herum und bewachte das

Gewölk. Es folgt die Metamorphose:

Kalter Schweiß umströmt mir Belagerten jezo die Glieder,

Dass von dem ganzen Leibe mir bläuliche Tropfen entfallen.

Wo ich die Füße bewegt, dort wallet ein See; aus den Locken

Trieft mir der Thau; und geschwinder, als nun ich erzähle mein Schicksal,

Lös’ ich in Nässe mich auf.

AUCH ALPHEIOS

»wird, mir sich zu mischen, in eigene Fluten verwan-

delt«. Diese Szene erzählt Rottmann auf subtile Weise, in dem er den

Ort des Geschehens so darstellt, wie er in nachantiker Zeit ausgesehen

haben könnte (Abb. 3). Der See, entstanden durch die Verwandlung

der Arethusa und des Alpheios in Wasser, existiert noch, der Hirsch

mit seiner Herde deutet leise darauf hin, dass die Jagdgöttin Artemis,

zu deren Lieblingstieren er gehört, in das Geschehen verwickelt war.

© Neue Pinakothek München | Staatliche Graphische Sammlung München